熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

熱線:021-56056830,66110819

手機:13564362870

利用微電極技術(shù)研究翻耕和植物殘體覆蓋對土壤氧化亞氮(N?O)排放的影響,能夠揭示土壤微尺度(μm~mm級)的O?和N?O動態(tài)變化及其微生物驅(qū)動機制。以下是研究設(shè)計、關(guān)鍵機制和數(shù)據(jù)分析框架:

1. 研究背景

N?O是強效溫室氣體,主要來源于土壤微生物的硝化(需氧)和反硝化(厭氧)過程。翻耕和殘體覆蓋通過改變土壤物理結(jié)構(gòu)和碳氮底物供應(yīng),間接調(diào)控O?梯度,從而影響N?O產(chǎn)生與排放:

翻耕:增加通氣,促進硝化(需O?),但可能加速有機質(zhì)分解,局部產(chǎn)生微厭氧區(qū)。

植物殘體覆蓋:

表層保濕,減少O?擴散 → 促進反硝化。

提供易降解碳源 → 刺激微生物活動,增加耗O?。

2. 實驗設(shè)計

(1)工具與方法

Unisense微電極系統(tǒng):

N?O微電極:直接測量土壤孔隙中N?O濃度(精度nmol/L級)。

O?微電極:同步監(jiān)測O?梯度,明確缺氧區(qū)位置(反硝化熱點)。

pH微電極(可選):pH影響反硝化酶活性。

處理組設(shè)置:

翻耕組(深度20 cm) vs. 免耕組。

殘體覆蓋組(秸稈/綠肥,5 cm厚) vs. 裸露組。

環(huán)境控制:恒溫培養(yǎng)或田間原位監(jiān)測,記錄溫度、含水量。

(2)采樣策略

空間維度:垂直剖面(0–5 cm、5–15 cm、15–30 cm)和水平距離(距殘體/翻耕溝位置)。

時間維度:

殘體分解初期(高C/N比,耗O?快) vs. 后期(穩(wěn)定期)。

降雨/灌溉后(濕度驟增,O?下降)。

3. 關(guān)鍵機制與假設(shè)

(1)翻耕的影響

短期:翻耕增加大孔隙,提升整體O? → 硝化主導(dǎo)(N?O作為副產(chǎn)物)。

長期:有機質(zhì)快速分解消耗O?,局部形成微厭氧區(qū) → 反硝化增強。

微電極預(yù)期信號:

翻耕區(qū)O?波動大,N?O峰值與O?下降滯后相關(guān)(反硝化延遲響應(yīng))。

(2)殘體覆蓋的影響

O?限制:覆蓋層阻隔氣體交換,下層O?↓ → 反硝化主導(dǎo)。

碳源效應(yīng):殘體分解釋放溶解性有機碳(DOC) → 激發(fā)反硝化菌活性。

微電極預(yù)期信號:

覆蓋區(qū)下層O?持續(xù)低于5%,N?O濃度與DOC呈正相關(guān)。

4. 數(shù)據(jù)分析方法

O?-N?O耦合關(guān)系:

計算N?O產(chǎn)生速率與O?濃度的非線性回歸(如:反硝化速率~O?閾值模型)。

識別N?O熱點的空間分布(如:翻耕溝邊緣O?過渡區(qū))。

多變量統(tǒng)計:

主成分分析(PCA):關(guān)聯(lián)N?O排放峰與O?、濕度、DOC等參數(shù)。

結(jié)構(gòu)方程模型(SEM):量化翻耕/覆蓋對N?O的直接與間接效應(yīng)。

5. 預(yù)期結(jié)果示例

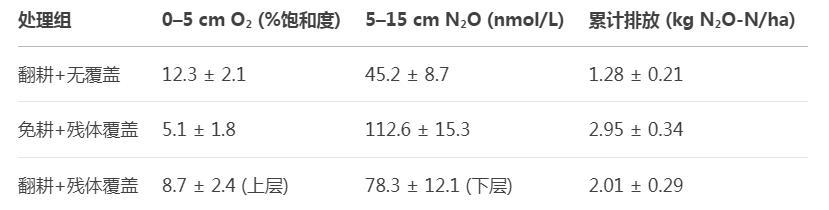

處理組 0–5 cm O? (%飽和度) 5–15 cm N?O (nmol/L) 累計排放 (kg N?O-N/ha)

翻耕+無覆蓋 12.3 ± 2.1 45.2 ± 8.7 1.28 ± 0.21

免耕+殘體覆蓋 5.1 ± 1.8 112.6 ± 15.3 2.95 ± 0.34

翻耕+殘體覆蓋 8.7 ± 2.4 (上層) 78.3 ± 12.1 (下層) 2.01 ± 0.29

解釋:

免耕+覆蓋組合O?最低,N?O排放最高(反硝化主導(dǎo))。

翻耕單獨作用可能增加硝化貢獻,但與殘體疊加時效應(yīng)復(fù)雜(需微電極定位O?過渡區(qū))。

6. 應(yīng)用建議

減排措施:

避免翻耕后立即覆蓋殘體(防止O?驟降)。

選擇低C/N殘體(如豆科綠肥)減少耗O?。

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè):

基于微電極數(shù)據(jù)優(yōu)化耕作深度和殘體用量,平衡作物需氧與減排目標(biāo)。

7. 技術(shù)注意事項

微電極校準(zhǔn):需定期用無氧(Na?SO?)和飽和O?溶液標(biāo)定。

空間分辨率:建議配合X射線CT掃描土壤孔隙結(jié)構(gòu),驗證微電極數(shù)據(jù)。

通過微電極的高分辨監(jiān)測,可明確耕作與殘體管理對土壤N?O排放的微觀調(diào)控機制,為可持續(xù)農(nóng)業(yè)提供理論支持。

相關(guān)新聞

相關(guān)新聞